Celebrando el aniversario 456 de Santiago de León de Caracas comparto este artículo publicado en la Revista Bohemia en 1966 como antesala al Cuatricentenario, 56 años después: ¿Existe el Caraqueño? ¿Qué ha cambiado de Caracas?

¿Qué permanece?

“La

vida de Caracas, como de todas las grandes urbes modernas, ha cambiado mucho en

los últimos 30 años, y aunque las razones de tal transformación han sido las

mismas: descubrimientos y conquistas en el campo científico, aumento de

población, avance en las técnicas de comunicación, etc., puede asegurarse que

en la capital venezolana el cambio ha sido más violento que en otras ciudades.

Las

corrientes migratorias llegadas de Europa y las no menos fuertes corrientes

provincianas han sido quizá los factores que más han contribuido a hacer de

Caracas un conglomerado urbano donde habitan casi 2 millones de personas, la

mayoría de las cuales no son caraqueñas. Pero... ¿existe realmente el

caraqueño? ¿Puede hablarse de él como un individuo completamente diferenciado

del resto de los venezolanos?

El

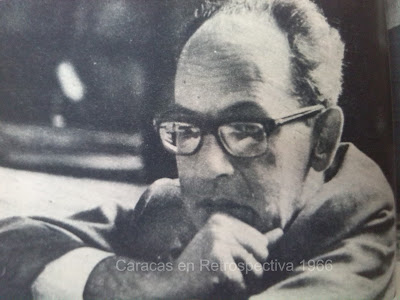

doctor Rodolfo Quintero, antropólogo, profesor en las Facultades de Economía y

Humanidades de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Comité

Coordinador de la Investigación ESTUDIO DE CARACAS, es el primero en responderá

estas preguntas.

Antes

de entrar en materia, nos aclara que su punto de vista, lógicamente, se

fundamenta en observaciones directas y en los resultados de algunas

investigaciones que en ese sentido realiza la UCV.

-El

estudio con metodología científica de la vida cotidiana de los pobladores de

Caracas -nos dice- facilita la elaboración de fórmulas sobre su manera de

vivir, que comprende actitudes, creencias, motivaciones y sistemas de valores,

ayuda, pues, a conocer los rasgos de su cultura, que comparados con los de

otras culturas, permiten generalizar sobre la presencia de elementos que

configuren una "cultura caraqueña".

-¿Cuál

es el objetivo del Estudio de Caracas?

-Las

investigaciones comprendidas en el plan general de este Estudio, donde participan

profesores y estudiantes de la Universidad Central, han de aportar datos e

informaciones valiosos, utilizables por los interesados en el análisis dinámico

de la sociedad en que vivimos y de nuestra cultura.

-Al

decir nuestra cultura, ¿se refiere usted a los que al principio llamó´ cultura

caraqueña o una cultura latinoamericana, cuya existencia es negada por algunos

antropólogos?

-Algunos

antropólogos, ciertamente, niegan la existencia de una cultura latinoamericana.

Para otros los conjuntos de rasgos propios de cada uno de nuestros países se

interrelacionan y forman complejos culturales nacionales diferenciados que

reflejan la heterogeneidad de culturas de América latina.

Pero

también hay antropólogos que creen en una cultura latinoamericana como una

unidad funcional, alejada de sus bases indígenas y europeas que cuenta con

instituciones y pautas propias e identificables.

Hace

una breve pausa y continúa: -Esta falta de unidad en las opiniones muestra la

dificultad y complejidad que encuentran las investigaciones de campo cuya

culminación haga posible definir, por ejemplo, al "hombre caraqueño"

y su cultura particular, distinta de la cultura de los demás venezolanos y de

los hombres de otros pueblos. Porque cultura no es un argumento de hábitos reunidos

al azar, sino un todo integrado y funcional.

-¿No

puede entonces hablarse de una cultura caraqueña?

-A

comienzos de siglo podía hablarse de una "cultura caraqueña" o

sub-cultura nacional, ya que "la ciudad de los techos rojos" que

recuerdan los cronistas en forma agradable, crecía pausadamente adherida a un

núcleo urbano de pequeñas dimensiones, en cuyos alrededores brotaban con

timidez los barrios de rasgos extranjeros. Era un centro de población

preindustrial que nació en los años que siguieron a la guerra de independencia

por la concentración de grupos reducidos de hombres libres y extranjeros.

En

ella se desenvolvieron procesos de sincretismo, sin mayores repercusiones en la

vida cotidiana de sus habitantes.

Con

expresión reposada y dando muestras de que el Estudio de Caracas es una de sus

principales preocupaciones el Dr. Quintero continúa:

-Cuando

en el país aparecen desordenadamente los islotes del modernismo, el hombre del

campo pasa, sin las transiciones necesarias, a la ciudad, del trabajo en la

agricultura al trabajo fabril, de un medio social a otro. Superpuestas a las

estructuras tradicionales surgen nuevas estructuras económicas de tipo capitalista, dependiente de factores

de orden externo, y Caracas va resultando el producto y la imagen de esas

estructuras superpuestas, su crecimiento se hace más y más rápido, pero sigue

una dirección deformada, adoptando una organización sui-géneris.

-En

la Caracas que se prepara para festejar su cuatricentenario -agrega- coexisten

diferentes etapas históricas. Una parte de la población se interrelaciona a la

manera propia de una organización social capitalista, pero hay un desnivel

entre las personas que viven dentro del este sistema y la parte que se mantiene

al margen del mismo, partes que no integran un todo funcional, que cambian

constantemente, pero a ritmo y con direcciones diferentes, que tiene cada una

su propio sistema de valores. Encontramos, pues culturas diversas que se

relacionan sin ceder posiciones.

-¿Podría

clasificar esas culturas?

-La

cultura criolla con rasgos que forman un complejo mal llamado " la Caracas

de siempre". Venezolana alejada de sus bases indígenas, europeas y

africanas, con elementos variados de un nacionalismo que se expresa en el culto

a los Libertadores, música local, aficiones, cantos nuestros y resistencia a lo

traído del exterior, y la cultura denominada modernista o extranjera, empeñada

en desplazar las culturas materiales ae intelectuales criollas, adoptar maneras

de vivir importadas principalmente de Estados Unidos.

En

cada parte de la población comprendida en una u otra de las dos grandes

culturas en contacto, hay capas con rasgos diferenciados en la forma externa.

-Este

planteamiento concluye el Dr. Quintero- sólo tendrá plena validez cuando

culminen los estudios que hacemos. En todo caso, negamos la existencia de un

hombre "caraqueño" definido, con una cultura de Caracas integrada y

funcional, con pautas propias e identificables. Seguramente, en la oportunidad

del Cuatricentenario se evidenciarán en actos, ceremonias, programaciones, etc.,.

las culturas y subculturas señaladas.

El

doctor Raúl Ramos Calles no quiere opinar en su condición de psiquiatra y nos

dijo:- No pretendo que mi opinión se tome como ensayo psicológico sobre el

caraqueño, sino más bien como un resumen de apreciaciones muy personales.

-Es

posible -añade- que en la Caracas de antaño, muy aislada del resto del país,

haya tenido el caraqueño características propias. Hoy el violento desarrollo de

la ciudad a expensas de extranjeros y gente de la provincia imposibilita la

existencia del caraqueño típico.

En

aquella Caracas predominaba la influencia francesa, la ruta invariable de

quienes podían viajar era Caracas-París, como lo es hoy el viaje a los Estados

Unidos. La influencia vanqui [sic] arranca más o menos en 1940, y a partir de

allí las altas clases sociales empiezan a vivir y a pensar en lo neoyorquino;

lo caraqueño o criollo casi no cuenta.

-En

Caracas- apunta enfáticamente- no advierto un patrón de vida especial; lo que

hay es una mezcolanza de nacionalidades y sus habitantes no pueden presentar características

psicológicas definidas.

-Lo

más característico de nuestra capital es el cinturón de miseria que la rodea,

del cual no hacemos más que hablar y proponer planes que no llegan a culminar

en lo que debería.

-Opino

que las características que se han señalado siempre al caraqueño al decir que

es vivaz, refranero, oportuno, ingenioso, un poco supersticioso y hasta mal

educado, son características comunes de todos los venezolanos, así que no se

puede hablar de "caraqueño" en especial.

El Padre Barnola, caraqueño "rajao", según su propia expresión. Se

apasiona por el tema y, de rememorar los paseos que en compañía de sus amigos

hacía desde Caracas a las haciendas que estaban en las cercanías de donde hoy

se levanta el Colegio "San Ignacio", donde se realiza la entrevista,

nos responde:

-Las

costumbres de aquella Caracas han ido desapareciendo con los cambios que el

progreso ha imprimido no sólo a Caracas, sino a todas las grandes ciudades,

pero todavía quedan algunos representantes típicos de la ciudad de principios

de siglo que parecen resistirse a la

evidencia y continúan soñando con aquellos tiempos.

-En

cuanto a característica especial que yo aprecio en los caraqueños- señala-, es

cierta entonación al hablar, un algo que los distingue del resto de los

venezolanos, cierta campechanía y confianza en la conversación.

¡Cuando

un caraqueño dice, por ejemplo! ¡Mira, vale! ¡Tú Sabes!, ¡Dígame eso!, le

imprime un tono especial, que usted no podrá traducirlo a la escritura, pero

que dichas por un caraqueño en cualquier ciudad del interior hacen que lo

identifique rápidamente como capitalino.

-Quizá

sería impropio- aclara el Padre Barnola- catalogarlo como peculiar de los

caraqueños en el sentido de que los extranjeros y gente del interior con jucho

tiempo de vivir en Caracas acaban por asimilar el modo de hablar nuestro, así

que podríamos considerarlo propio de los pobladores de Caracas.

-Y

ya que hablamos de extranjeros- continúa-, quiero advertir que no es típico del

venezolano rechazar al extranjero; lo tradicional ha sido mostrarse acogedor y

enrolarlo bajo la denominación cariñosa) me parece= de musiú y misia.

-Y

en el aspecto religioso, he notado que ciertas creencias de tipo

espiritualista, muy arraigada en la vieja Caracas, han ido desapareciendo. Hot,

por ejemplo, no se ve, como en aquellos días, reunirse la familia para rezar

el Trisagio en días de tempestad, la

botella de gua bendita que no faltaba en ningún hogar, tampoco se acostumbra

actualmente vestirse de negro riguroso el jueves y viernes santos y otras costumbres

se han perdido como consecuencia del

nuevo ritmo con que se vive.

Otro

caraqueño "rajao" con quién pudimos conversar es Lucas Manzano, uno

de los más viejos, pues según él mismo confiesa, no sabe cuando nació porque

"estaba muy chiquito para darse cuenta"

El

autor de "Caracas de Mil y Pico" complacido recuerda aquellos días

como mejores que los actuales.

-¿Por

qué?

-!Ah!

porque aquellos caraqueños eran gente que sabían vivir, alegres, trabajadores,

responsables. Hoy se ha perdido todo eso, sobre todo el sentido de la

responsabilidad.

-¿Qué

característica especial podría señalar de sus compañeros de juventud?

-En

primer lugar, el humorismo, la gracia no igualada de Francisco Pimentel, (Job),

de Leoncio Martínez (Leo) de Víctor Racamonte y otros.

-Otro

rasgo era la camarería y cordialidad era para propios y extraños, no había

diferencia con el extranjero; si este quería ser nuestro amigo, lo echábamos y

lo ayudábamos en lo que podíamos.

-Hoy

en cambio- nos dice con un poco de desaliento- nadie quiere a nadie, el egoísmo

y la violencia parecen haberse adueñado de Caracas y de sus jóvenes.

Dejamos

a Lucas en compañía de sus recuerdos, los cuales nos regala continuamente en

sus crónicas y reportajes y seguimos en busca de otros caraqueños auténticos.

Y

encontramos al pintor y periodista Luís Alfredo López Méndez, quién, aunque

nació en este siglo, se considera el mismo resto del siglo XIX y desde luego,

se complace en recordar aquella vida reposada que contrasta notablemente con la

actual.

-La

violencia del cambio- apunta- es lo que determina la diferencia entre la

Caracas de hace treinta o cuarenta años y la de hoy.

-

Ahora no es posible conseguir que le den la razón por personas que usted

solicita y que viven quizá muy cerca de donde las busca, lo cual si es posible

en aquella ciudad de doscientos mil habitantes, dividida en parroquias pequeñas

donde todos nos conocíamos.

Para

responder a la pregunta inicial expone:

-No

podemos hablar del "Caraqueño” en forma definida ya que el crecimiento de

la ciudad, determinada por la inmigración europea, la afluencia de gente de la

provincia y demás factores

-Del

venezolano, y por tanto del caraqueño, se afirma que es alegre, echador de

bromas, ingenioso, pero creo que el de hoy es un poco diferente al de ayer.

Actualmente parece complacerse en mantener un pugilato de irrespeto contra todo

y contra todos; en todas partes se escuchan groserías, las damas reciben casi

insultos en vez de piropos y todo esto, naturalmente, nos hace recordar con

nostalgias aquellos tiempos pasados, donde todo era respeto y donde la gracia y

el humorismo campeaban por todas partes.

-Debo

agregar que la situación actual no es exclusiva de Venezuela y que, como en

otras partes, es consecuencia de los cambios que ha impuesto la nueva forma de

vida.

Para

el Dr. Eduardo Michelena, quién acaba de publicar su libro "Vida

Caraqueña", lleno de anécdotas y comentarios sobre la encantadora ciudad

de las primeras décadas del siglo, la característica más resaltante del

caraqueño de esos años era el humorismo.

Refiere

muchas anécdotas y, derrochando esa gracia típica de los hombres de su época, ríe

de buena gana contando las ocurrencias de Job Prim, de Miguel Otero Silva y de Guillermo

Austria. A éste no le gustaba que le preguntaran la edad- comenta-y en cierta

oportunidad que alguien le preguntaran la edad -comenta- y en cierta

oportunidad que alguien le preguntó si él era de la generación de escritores

del "Cojo Ilustrado", respondió: "No, señor; yo soy de la

generación que no alcanzó al "Cojo".

Su

sitio predilecto era la Plaza Bolívar; visitaba el café situado frente a la

plaza, se paseaba en la esquina de las Gradillas, y eso durante años y años.

Cuando la inmigración italiana y portuguesa invadió la plaza, me dijo, con su

ingenio de siempre: "No he ido últimamente a la plaza porque no tengo intérprete".

-Eso

no quiere decir- explica Michelena-que no fuéramos receptivos a los

extranjeros; yo considero que el criollo tiende a depositar más confianza en

los extranjeros que en los mismos coterráneos. Y si no fíjese en la cantidad de

europeos que están al frente de empresas e industrias venezolanas.

-Por

otra parte- anota- no podemos hablar del "caraqueño"; la Provincia se

ha acercado mucho con la facilidad de comunicaciones de que disponemos y así

vemos que quienes llegan a Caracas a estudiar o trabajar, pierden su acento

regional y adoptan el nuestro, entran pues a formar parte de esta Caracas que

en su Cuatricentenario mostrará un aspecto totalmente distinto al de hace 30

años.

Para

el doctor Guillermo Meneses, escritor y periodista, actual Cronista de la

Ciudad, el caraqueño, si presenta características propias, las cuales el

aprecia de la siguiente manera:

-Se

pudiera decir que el carácter del caraqueño se debe tomar en cuenta su

condición de montañés que vive siempre con la seguridad del mar cercano. Un

hombre que tiene la costa presente en su conciencia a pesar de que el mar esté

oculto por el Avila.

Además,

es vidente) y los sociólogos no han dejado de anotarlo) que la población de

Caracas, aunque ciudadana desde hace mucho tiempo, guarda muy poderosas

corrientes campesinas. No hay duda de que existe en el caraqueño cierto fondo

rural que lo hace desear especialmente los espacios, abiertos, los jardines, el

verde.

Igualmente

está claro que se conserva entre los caraqueños una serie de creencias que

corresponde a la sociedad campesina. Cultos como los de María Lionza, el

Desertor de Güigüe, la Piedra Imán, claramente campesinos que se unen a la

veneración de figuras como la del doctor José Gregorio Hernández. Igualmente

aparecen en ciertos momentos heterodoxias como las que produjo la Iluminada de Sarria

o movimientos tan extraños como el del Obispo Castillo Méndez ( tan importante

y escandaloso durante cierto tiempo).

-Lo

que no es verdad -afirma categóricamente- es esa imagen de Caracas que algunos

"viejos" quieren inventar: Una Caracas pacata, conventual y severa.

Nuestra ciudad ha sido siempre alegre, activa, con un poco de desorden y mucho

de espíritu creador. Afortunadamente, todo lo dicho puede reunirse en un magnífico

tipo humano: el caraqueño curioso y abierto al mundo, porque, para contemplar,

ha recibido siempre poderosos núcleos de inmigrantes de todas las razas.

Si

atendiendo a la opinión de la mayoría de los entrevistados podemos asegurar que

no se puede hablar del "caraqueño" como individuo completamente

diferenciado del resto de sus compatriotas, podemos también asegurar junto con

el doctor Arturo Uslar Pietri que: "Ha cambiado sin duda la vida de

Caracas, pero continúa más poblada que nunca de hombres y de mujeres, es decir

de esperanzas, de angustias, de heroísmo, de miseria, de belleza y fealdad, de

ingenio y estupidez, de vicio y de virtud, de amor y de odio, para colmar

plenamente y realizar con su genuina

grandeza la medida de cualquier destino humano".

Por Emma Fonseca

Fuente: Bohemia 1966 /07

.jpg)